【まとめて報告】内部研修

なかなかタイムリーに掲載ができず・・・申し訳ございません、まとめて報告させていただきます。

毎月テーマに応じていろいろな方に講師をお願いし、新たな学びを深めております。

5月:地域とつながること・モチベーションアップ

日時:5月23日(木)17:45~19:15 場所:2階 地域交流室

講師:橋本千恵様(エビバデ京ほっぷ、チーム上京、モバイル屋台・・・)

地域に根差して様々な取り組みをされている京都市認知症介護指導者の橋本千恵様をお招きして、地域と関わることの大切さや面白さ、まずやってみることのポジティブさを学びました。自分たちもできる範囲で考えることで、モチベーションアップにつながりました。

(参加者の感想)

・小さなつながりが沢山増えれば、きっと大きなつながりになって、暮らしやすい地域が広がると思います。

・認知症になっても自らの意思を持ち、こんな事がしたい・挑戦したいと声に出し発信していく機会を作る場も必要。

・先生の活動内容を通して具体的に社会にどのような形で関わっているのか自身でもどのような活動をしていけばよいのか想像しやすかったです。

6月:感染症

日時:6月20日(木) 17:45~19:15 場所:2階 地域交流室

講師:小多機:湯川NS、居宅:島田CM

嘔吐時の支援として、普段嘔吐があった際の対応について具体的な支援方

法を学びました。また安全・安楽な姿勢についても演習を行っています。

(参加者の感想)

・チェックポイントを元に観察し、症状や発言、体調の変化に合わせながら、対応する必要性を学んだ。

・嘔吐後の回復体位、安楽な姿勢、左側臥位等本人の安楽姿勢で回復観察することが重要であることを学びました。

・周りの職員と協力・情報共有を行い見守りができる環境を作り、様子観察することが大切。

7月:看取り・意思決定支援

日時:7月23日(火)17:45~19:15 場所:2階 地域交流室

講師: 白井美絵様(アドナース洛西)、GH野坂主任

(参加者の感想)

・ご利用者がどのような最期を迎えたいのかを知る為には、日常のコミュニケーションの中から利用者様への理解を深める事が大切

・キーパーソン病に気をつけることが大事。医療と家族が本人を置き去りにしている。

・結果に目がいきがちだが、選択をどう支えるかを考える、その過程に目をむけ、専門職としての在り方を模索する態度が大切。

8月:BCP

日時:8月26日(月) 17:45~19:15 場所:2階地域交流室

講師:小多機:岡田CW、GH:乾主任、居宅:山口CM

災害が起こった時にでも平常時に近い形で業務を継続できるために備えられることについて、日中の模擬訓練や炊き出し訓練を振り返りながら、災害時の事をシミュレーションできた1日となりました。

最後は災害が起こらないようかたピー地蔵にお祈りをしています。

(参加者の感想)

・この研修に合わせてBCP訓練を併せて実施できたのは、振り返りも即日にできて有効だったように感じた。

・災害時の対応と感染対策の対応は重なる事もあり(必要物品や取り扱い、スタッフ不足時の対応等)大変勉強になりました。災害時に備えた物品として何が何処に保管してあるか周知しておく必要があると思います。

・普段の生活で水を使う場面を挙げていくと、水が使えな<なった(断水する)場合にこれだけの行動ができなくなるとかなり生活に支障をきたすということが理解できた。

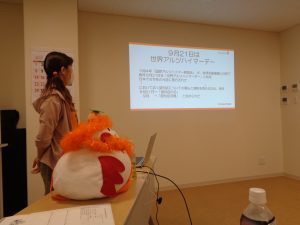

9月:認知症(虐待防止・権利擁護)

日時:9月21日(土) 17:45~19:15 場所:2階地域交流室

講師:岩﨑

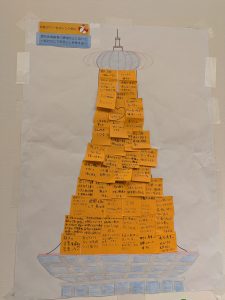

毎年この9/21の世界アルツハイマーデーに合わせて「認知症」の内容で研修を行っています。今回はアルツハイマーについて、虐待防止、権利擁護について、復習と話し合いを行いました。また今年は京都タワーがオレンジ色にならないということでしたので、みんなで手作りのオレンジタワーを作りました。

前日に法人内のデイサービス相談員の会議も当方で行われたので、研修として同内容のワークをしてもらい、合作のタワーにしています。

(参加者の感想)

・学んだ知識で自身が不適切なケアをしてないか確認する。ただし自分では気付きにくいので、他の職員にも確認、指摘して貰う。お互いが指摘し合える関係性を作る。

・何度も内部研修など受けていますが、理解はできても記憶にとどめることができていないことを毎回思い知らされ、繰り返し学び続けることの大切さを痛感しています。

・「人間として当たり前の権利」を守る事が介護の仕事であることを忘れず、ご利用者の立場に立ちながら、敬意を持って業務に取り組みたい。そのためには職員間で協力して虐待の芽を摘める職場環境作りが大切だと痛感した。

10月:セルフケア(唄って踊ろう)

日時:10月18日(金) 17:45~19:15 場所:2階地域交流室

講師:増田晶子様(シアーハッピネス)

今まで利用者・入居者様を対象に健康長寿のための介護予防体操をリズム に合わせて行って頂いていましたが、今回は職員の腰痛予防や姿勢改善、体操指導方法なども教えて頂く研修をお願いしました。

・京都らしい唄に合わせて、日頃動かさない筋肉を動かせて良かったです。声に出して唄いながら同時に身体を動かすのはただ体操をするより、脳活性に繋がるのではないでしょうか。

・利用者さんの姿勢をもう一度見直してみようかと思います。筋肉を動かせば姿勢はいくらでも正しく出来るという事を聞き、普段行なっている体操も見直してみようかと思います。

・私自身の身体も軽くなった気がします。首・肩が痛かったのですが少しマシになりました。

11月:食中毒予防・衛生管理

日時:11月19日(火) 場所:2階地域交流室

講師:稲葉裕二様(社会福祉法人秀孝会理事長)

食中毒についての基礎知識や食器・食品の衛生管理について学び、他にも嚥下の仕組みや食事の時の姿勢など、普段見落としがちなところもわかりやすく説明頂きました。

(参加者の感想)

・調理の際に他の物を触らない事が食中毒の予防になる。調理の際以外も頻繁に触るところ、例えば冷蔵庫や台所の蛇口のレバーなどに菌が繁殖しないよう、しっかり消毒すること大切であると感じた。調理前にそういったところも消毒してから調理するようにしたい。

・食事摂取時にムセ等見られた場合は食事摂取状況をよく観て、個別性を踏まえて判断する必要がある。この時何に不具合があるかを考え、自助具を変えるか食事形態を変えるか等判断する。

・飲み物の介助の際、下から見えるように、温度を伝える等自然にやっていることではあったが深く考えたことはなく、理論的に説明されたことで理解が深まった。

12月:認知症(身体拘束・プライバシー保護)

日時:12月12日(火) 場所:2階地域交流室

講師:小多機:福田CW、岩﨑

身体拘束廃止・防止の手引きの最新版の資料を使い、クイズ形式で理解を深めるようにしました。またプライバシーや個人情報保護の意味を考えつつ、トイレでの場面設定で実演し、考えるようなワークを行い他ユニットや他事業所の方と意見交換をしました。

(参加者の感想)

・身体拘束をしないケアを実現するためには、本人の心身状態のアセスメントを行い、基本的な5つのケアについてその人に合った適切なケアを行い、これらのケアを行う中で不安感、不快感などの解消や健康状態を整えていくことが重要であると学んだ。

・トイレのドアを閉めることや排泄に関する申し送りの際の配慮はプライバシー保護の点から考えて、すべての職員に実践して欲しいケアなので徹底していきたい。

・短い時間の中、複数の内容が組まれておりグループワークもあって大変満足に感じました。

2024/12/31